Mark Rothko, ou la chute des anges rebelles

- 20 avr. 2024

- 8 min de lecture

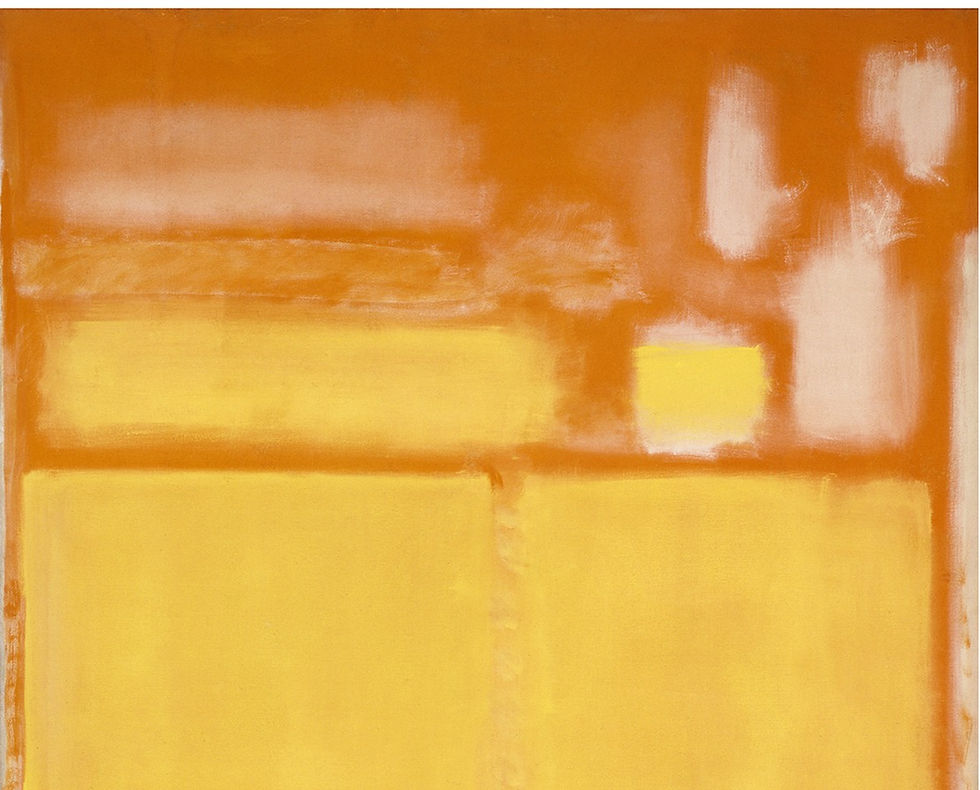

Mark Rothko - No. 21 (1949) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

Jusqu’au 2 avril 2024, la Fondation Louis Vuitton organise la première rétrospective consacrée à l’œuvre de Mark Rothko (1903-1970) en France depuis 1999. Plus d’une centaine d’œuvres, réparties sur trois étages, proposent une traversée chronologique de l’œuvre du peintre américain. Balayant sa production de la période figurative des années 1930 à la série des Black and Gray, l’exposition semble postuler par sa scénographie même – les œuvres étant réparties par décennies dans des salles distinctes, un enchaînement de ruptures dans la pratique de Rothko.

Évidemment, la diversité des recherches de l’artiste frappe, d’autant plus que sa production figurative a longtemps été oblitérée par la popularité des œuvres de la période dite « classique ». Pourtant, une cohérence profonde sous-tend l’intégralité de l’œuvre de Rothko. Il ne s’agit pas seulement de la conquête progressive de la lumière par le dialogue des color fields juxtaposés, ou du chemin vers une abstraction formelle conçue comme espace de méditation. Au-delà d’un monument pictural, ce qu’elle est indéniablement, l’œuvre de Mark Rothko répond à la recherche existentielle du sacré en peinture.

En suivant le parcours chronologique de cette rétrospective, nous tenterons d’intégrer les ruptures successives de la carrière de l’artiste comme autant de réponses à cette question : la peinture peut-elle encore produire du sacré ?

Déprime moderne et impossible figuration (1930 – 1939)

La période figurative de Rothko, concentrée sur les années 1930, représente des scènes de rues ou de couloirs de métro, des portraits anonymes, des nus. S’en dégage une sensation d’aliénation, comme si la modernité urbaine plaçait le sujet dans un exil permanent, hors de lui-même. Dans les Subway Paintings de 1936 à 1939, les corps amincis sont comme les marque-pages de la ville. C’est bien elle qui structure les toiles avec ses escaliers, ses poteaux, ses couloirs. Les personnages, eux, ne sont plus qu’une anecdote de sa pensée, pensée de béton et de souterrains, de tunnels infinis. Ils s’affinent, se raidissent, comme prêts à s’envoler au souffle du prochain métro. Ce que les figures perdent en densité visuelle, elles le perdent également en poids existentiel, leur liberté soudain réduite à néant par la saturation de leur environnement.

Mark Rothko - Subway (1937) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

La même sensation d’aliénation se dégage du très beau Movie Palace, de 1934-1935. Dans une salle de cinéma, Rothko peint une collection presque grotesque de figures humaines réduites à l’état de masques qui perdent, à mesure qu’ils s’éloignent la particularité de leurs traits. Les visages se fondent les uns dans les autres, d’abord, puis tous ensemble dans le décor. En haut, ils ne forment plus qu’une masse informe, comprimée dans la molle contemplation du spectacle. Cette masse, autant que la barrière qui la contient, devient un contrepoint purement matériel, architectural, une ligne de force qui nous parle d’engloutissement. La diagonale formée par l’escalier, sur la gauche du tableau, semble pourtant promettre une échappatoire : cette porte baignée d’une douce lumière dorée, c’est la promesse d’une liberté dehors. Mais échappe-t-on au grand spectacle ?

Mark Rothko - Movie Palace (1934-1935)

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024.

Brimée par son environnement, abrutie d’images, la figure humaine devient chez Rothko une vision de déchirement. Dans le Nude de 1936-1939 et le couple d’Untitled (1939), un combat intérieur agite les personnages. Les corps sont déformés, envahis de manière anarchique par leur âme soudain à l’étroit, qui enfle les fesses du modèle et les épaules de la femme. Ce qui se joue ici, c’est la révolte silencieuse de l’esprit contre le corps aliéné, quitte à le déchirer pour s’en libérer. L’âme est comme exilée à l’intérieur de sa propre chambre.

Mark Rothko - Untitled (1939)

© 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

La période figurative de Rothko aboutit à un constat : privé de sens, submergé par la ville, le sujet moderne subit une aliénation dans le monde et un exil dans son corps. Dès lors, quelle issue la peinture peut-elle lui proposer ?

Pour l’artiste, la réponse n’est pas évidente. Tellement peu, en fait – et l’exposition s’y arrête intelligemment, qu’il pense d’abord abandonner la peinture. En 1939, il cesse de peindre et se consacre à la rédaction d’un ouvrage consacré aux perspective de la peinture moderne. Ces notes, retrouvées après sa mort, seront publiées en 2004 sous le titre apocryphe La Réalité de l’artiste. Après un an, il reprend ses pinceaux et inaugure une nouvelle ère de sa pratique, la période surréaliste.

Surréalisme et refonte des mythes (1940 – 1945)

Dans ces toiles du début des années 1940, Rothko formule une réponse à la quête de sens introduite plus tôt. Nourri de références grecques, porté par la lecture de Nietzsche, fasciné par l’art premier, il se lance à l’assaut d’une nouvelle ambition picturale : rendre ses mythes à la civilisation occidentale. Cet objectif repose sur le postulat, inspiré des travaux de Freud et Jung, que l’inconscient collectif moderne est encore structuré par des mythes fondateurs hérités de la Grèce antique. La réactualisation des motifs antiques serait alors une manière de confronter le spectateur à des émotions archaïques, de le replonger dans la sensation primordiale du sacré. C’est en ceci que la période surréaliste de Rothko est fondamentale. Derrière l’ambition de refonder les mythes se cache la volonté démesurée de redonner à la peinture sa puissance sacralisante.

Encore faut-il y croire vraiment. Devant ces toiles, un sentiment d’insuffisance me saisit. Omen of the Eagle, huile sur toile de 1942, présente l’étagement de figures antiquisantes entremêlées, d’ailes d’oiseaux et de formes organiques indistinctes. Rothko y mélange des motifs grecs, des références primitivistes et des objets proprement surréalistes dans une vision mouvementée, proprement tragique. A propos de ce tableau, inspiré de la trilogie d’Agamemnon d’Eschyle, l’artiste déclare : « il implique un panthéisme, dans lequel l’homme, l’oiseau, la bête et l’arbre, le connu et le connaissable, se fonde dans une unique idée tragique ». Il s’agit de communiquer une sensation immédiate de sacré. Mais le résultat semble trop sec, trop intellectuel, pour toucher l’âme du spectateur sans la médiation du discours.

Mark Rothko - Omen of the Eagle (1942) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

En 1945, Rothko est confronté à un nouvel échec. Si le recours aux formes les plus archaïques ne suffit pas à refonder le sacré, l’artiste touche aux limites de ses possibilités figuratives. Seuls les grands aplats mouvementés, à l’arrière-plan de ces toiles, semblent déjà vibrer d’une sacralité emprisonnée. Elle vibre, pousse, emplit l’espace comme le jus d’un fruit prêt à éclater, mais ne parvient pas à s’actualiser dans un quelconque motif figuratif. Cette impasse est si riche de promesses qu’elle pousse Rothko à plonger dans l’abstraction.

L’abstraction, la Genèse, l’Apocalypse (1946 – 1970)

L’artiste révolutionne sa pratique et débute une entreprise proprement démiurgique. Si la peinture ne peut communiquer la sensation du sacré par la représentation figurative, elle doit devenir le lieu même du sacré. Alors, sur ses toiles peintes entre 1946 et 1948, Rothko remélange le monde. No.18, huile sur toile de 1946, est une illustration magnifique de cette période. Les couleurs s’entremêlent dans une boue informe et chaotique, de laquelle des formes imprécises tentent de surgir sans jamais parvenir à s’incarner. Tableau après tableau, Rothko mène un bouleversant travail de recréation du monde :

« […] comme ferait

Un jeune aspirant au titre de Dieu pour ensemble modeler

douleur et plaisir »[1]

Mark Rothko - No.18 (1946)

©1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

C’est la possibilité même de la peinture qui se joue ici. Revenu à la boue originelle, le peintre entreprend une chronique de l’accouchement des choses dans l’espace de la peinture. Mais si la boue était devenue stérile ? Alors la peinture n’exprime plus qu’elle-même, elle est une coquille vide qui ne vaut que par son agrément visuel. Et pourtant, dans le violent spectacle de ces formes luttant pour parvenir à l’être, la sensation du sacré perce déjà.

Après 1948, Rothko entre dans sa période dite « classique », celle des color field paintings. Les couleurs se rassemblent en grands aplats, dont on pourrait croire qu’ils sont la forme définitive des choses enfin unifiées. Si leurs marges n’étaient pas aussi imprécises, voire déchirées, comme dans le magnifique No.18 de 1951, ils sembleraient paisibles, pris dans l’éternelle contemplation de leur propre couleur. Car ils ne nous regardent pas. Ils scrutent le mouvement de leurs propres entrailles et, si leur regard croise le nôtre, il semble nous interroger : « qu’attends-tu pour plonger en moi ? ». Sensation hypnotique, trompeuse paix.

Mark Rothko - No.18 (1951) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

Mais ces merveilleux champs de couleurs ne sont pas l’enveloppe définitive des choses. Au contraire, ils sont des paravents derrière lesquels le monde continue de naître, éternellement. Ils sont le lieu même de cette invisible gestation. Voilà pourquoi ils se brouillent, se déchirent parfois, laissant couler des indices de ce qu’ils prétendent cacher, comme cette flammèche rouge dans No.14 – Golden Composition de 1949. Ils sont à la fois réceptacles et masques de la naissance des choses, par définition traces.

Mark Rothko - No.14 - Golden Composition (1949)

©1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

A partir de 1949 et jusqu’à sa mort en 1970, la peinture de Mark Rothko hurle en silence dans les douleurs de l’enfantement. L’artiste déclare : « j’ai enfermé la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de [sa] surface ». Quelle plus grande douleur, en effet, que la torsion forcée de l’informe pour devenir forme ? Quelle plus grande violence que celle de la création ? L’entreprise de Rothko est démiurgique. Il s’agit de rendre à la peinture sa puissance sacralisante en l’érigeant en lieu d’une seconde genèse. Dans les fascinants aplats rouges des Seagram Murals (1958-1959), le bouillonnement magmatique du premier choc d’étoiles, le spasme d’une petite main qui serre pour la première fois celle de sa mère, l’ivresse des premières lèvres à s’être jamais frôlées.

Mark Rothko - Seagram Murals (1958-1959) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

C’est une entreprise infinie. La puissance émotionnelle de l’avènement dépasse de loin son résultat. Face au monde en gestation, le spectateur redoute la naissance de la forme, forcément décevante. Il n’y a plus rien à montrer que, perpétuellement, ces promesses éternelles. C’est en elles, dans ces grands champs de couleur, que se niche véritablement la sacralité de la peinture de Rothko.

Face à ce qu’il prend pour une dernière impasse, le peintre s’avoue vaincu. La dernière salle de l’exposition est entièrement consacrée à la série des Black & Gray de 1968 à 1970, toiles monumentales formées de deux bandes grise et noire superposées. Voici la désolation et, sous les cieux désertés d’étoiles, les grands cimetières de cendre. Deux grands bronzes de Giacometti traversent ces mondes qui n’en sont plus, dans lesquels rien ne peut plus errer que les ombres des âmes qui furent, ces longilignes traces de corps fossilisés. Ne pouvant achever la Création, Rothko proclame l’Apocalypse. Le 25 février 1970, il se donne la mort dans son atelier.

Mark Rothko - Black & Gray (1968-1970) © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 2024

Conclusion

L’œuvre de Mark Rothko est le geste moderne par excellence. Face au constat d’un monde privé de sens, l’artiste cherche à rendre à la peinture sa puissance sacralisante. Et puisque les mythes anciens ne suffisent plus, alors tout est à recréer. Replongeant dans le chaos originel, sa peinture devient une bouleversante entreprise de régénération du monde. C’est à ce moment précis qu’elle confine au sacré.

Mais Rothko ne se contente pas d’être simple spectateur d’une Création qui le dépasse. Il veut achever, dans son œuvre, cette nouvelle genèse opérée de main d’homme. Cette ambition démiurgique, c’est autant celle de Brasilia, du barrage d’Assouan, des Villes Nouvelles en France. La modernité nous laisse l’aveu d’un échec : nous ne sommes pas des dieux.

Ce que nous dit Mark Rothko, comment faut-il l’entendre ? Ou bien, comme lui, nous devons désespérer, car rien ne sera jamais accompli. Ou bien, réjouissons-nous, car tout est toujours en train d’advenir. Nous avons cru être des faiseurs de mondes. Réalisons maintenant que nous sommes les hôtes d’une maison qui se bâtit sans nous.

[1] Odysseus Elytis, Axion esti, 1959.